Incoterms oder UCC? Der größte Fallstrick bei FOB-Lieferungen

- Jonas Bazan

- 8. Juli 2021

- 6 Min. Lesezeit

„Bist du sicher, dass wir die Pakete per Schiff in die Schweiz senden wollen?“

Es folgt ein kurzes Schweigen und ein verwirrter Blick von meinem Vertriebskollegen.

„Jonas, du weißt schon, dass „Shipment“ nichts mit Schiffen zu tun haben muss?“

„Natürlich. Aber der Kunde hat FOB angefragt. Das bedeutet doch per Schiff?“

„Achso, nein nein. Das heißt nur „Free on Board“ aber muss nicht per Schiff sein, meine ich. Die bestellen zumindest immer so und wir liefern dann per LKW.“

In etwa so verlief ein Gespräch zwischen mir und meinem Vertriebskollegen während des ersten Jahres meiner Laufbahn im Außenhandel. Im Anschluss habe ich natürlich direkt die Incoterms nachgeschlagen, in denen FOB eindeutig als Schifffahrtsklausel definiert ist. Also Fall abgeschlossen, ich hatte Recht?

Ganz so einfach ist es leider nicht. Denn die Incoterms sind zwar die am häufigsten verwendete, aber eben auch nicht die einzige Definitionsquelle von Lieferbedingungen. Im oben genannten Fall stellte sich heraus, dass sowohl der Kunde als auch mein Vertriebskollege schlichtweg ein anderes Regelwerk im Kopf hatten als ich. Seit dem sind mir immer wieder Fälle dieser Art begegnet – in Form von Lieferklauseln wie „FOB Factory“ „FOB Origin“ oder „FOB Truck“. Was hat es damit auf sich?

FOB: Ein Begriff – zwei Deutungsweisen

Mit den Incoterms hat die Internationale Handelskammer (ICC) die Standardklauseln für den internationalen Handelsverkehr definiert. Allerdings sollte hier beachtet werden, dass es keinen Zwang zur Anwendung gibt, sondern dies auf freiwilliger Basis geschieht.

Die erste Fassung der Incoterms wurde 1936 veröffentlicht. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war der Welthandel allerdings zunächst stark beschränkt. Etwa zeitgleich wurde in den Jahren 1941/42 in den USA mit der Schaffung des Unified Commercial Codes (UCC) begonnen, der die Handelsbedingungen zwischen den Bundesstaaten vereinheitlichen sollte. In diesem Zug wurden auch eigene Lieferklauseln - die American Foreign Trade Definitions (AFTD) - endgültig festgelegt. Darunter befand sich u.a. eine mit dem Namen „Free on Board“. Dieses „amerikanische FOB“ ist zwar namensgleich mit der Incoterm-Klausel, inhaltlich aber unterschiedlich.

Wahrscheinlich ist es auf die dominante Position der USA auf dem Weltmarkt der Nachkriegszeit zurückzuführen, dass die AFTD auch international Verbreitung fanden. Zwar sind die Incoterms mittlerweile der internationale Standard, aber auch heutzutage werden teilweile stattdessen noch die UCC-Versionen von FOB verwendet – und das nicht nur beim Handel mit und in Nordamerika. Auch in Asien und (wie das Beispiel oben zeigt) in Europa sind sie mir schon begegnet.

Wo liegen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Definitionen von FOB?

FOB nach den Incoterms

Die Klausel FOB gemäß den Incoterms ist eine der am häufigsten verwendete Lieferbedingung und sollte jedem Exporteur ein Begriff sein. Ihr vollständiger Name lautet Free on Board… Named Port of Shipment. Es handelt sich um eine reine Schifffahrtsklausel, bei der immer ein Verladehafen zu nennen ist.

Kurz zusammengefasst hat der Verkäufer die behördlichen Bewilligungen für die Ausfuhr zu verschaffen und den Transport der Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum genannten Hafen an Bord eines genannten Schiffes sicherzustellen (Beladungs- und Staukosten inklusive).

Der Kosten- und Gefahrenübergang findet mit dem Verladen der Ware auf dem Schiff statt.

Es besteht keine Versicherungspflicht für den Verkäufer.

Nach dem Verladen trägt der Käufer alle folgenden Kosten und Risiken.

Übrigens: Frühere Definitionen von FOB (Incoterms) legten den Gefahrenübergang mit dem Überschreiten der Reling fest. Diese Formulierung stammte noch aus einer Zeit, in der Waren v.a. per Hand auf das Schiff getragen wurden und stellte in der Ära des Containertransports lange einen Anachronismus dar. Im Zuge der Revision 2010 wurde die Formulierung gestrichen.

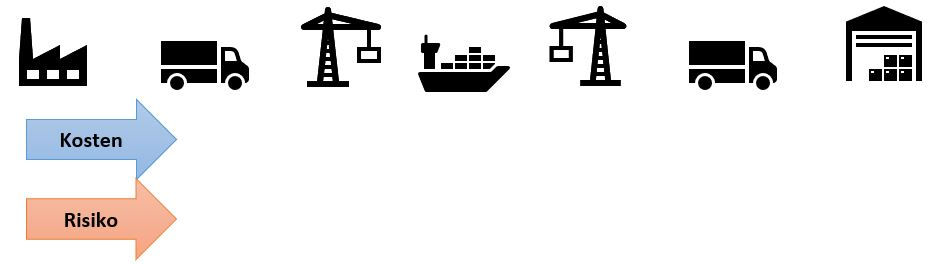

Beispiel: FOB gemäß Incoterms (2020) – Kosten und Risiken aus Sicht des Verkäufers

Quelle: Eigene Darstellung

FOB nach UCC

FOB gemäß den AFTD ist deutlich breiter ausgelegt als ihr Namensvetter bei den Incoterms und eignet sich je nach Spezifizierung für eine Reihe an Lieferbedingungen:

Zunächst einmal ist die Klausel kann kein spezifisches Transportmittel gebunden. Daher eignet sie sich für alle Verkehrsarten.

Grundsätzlich wird zwischen zwei verschiedenen Arten der FOB-Klausel unterschieden: FOB Shipping Point und FOB Destination.

Bei FOB Shipping Point findet der Kosten- und Gefahrenübergang mit dem Verladen der Ware auf ein vom Käufer bestimmtes Fahrzeug an einem bestimmten Ort (Shipping Point) statt. Die Klausel ähnelt dabei dem Incoterm FCA. Liegt der Lieferort beim Verkäufer (Lieferung = Verladen auf erstem Transportfahrzeug) lautet die gängige Bezeichnung FOB Origin bzw. FOB Factory.

Eine Variante ist FOB Shipping Point, Freight prepaid. Ähnlich wie bei den C-Klauseln der Incoterms sind dabei Kosten- und Gefahrenübergang getrennt: Der Verkäufer übernimmt die Kosten des Transports bis zum vom Käufer bestimmten Lieferort, der Gefahrenübergang findet allerdings bereits beim Verladen statt. Mit dem Zusatz Charged back können die Transportkosten zudem später dem Käufer zusammen mit der Lieferung in Rechnung gestellt werden.

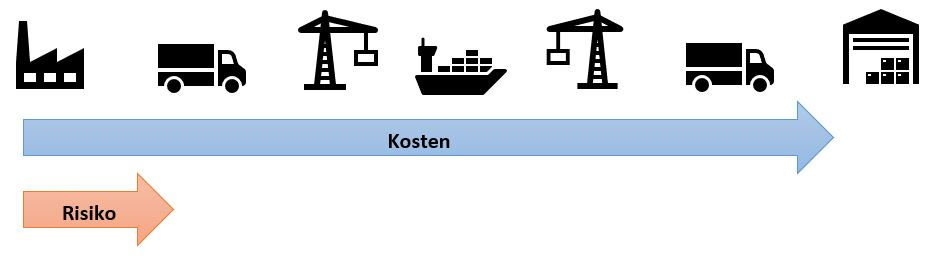

Beispiel: FOB Origin gemäß AFTD – Kosten und Risiken aus Sicht des Verkäufers

Quelle: Eigene Darstellung

Beispiel: FOB Origin, Freight Prepaid gemäß AFTD – Kosten und Risiken aus Sicht des Verkäufers

Quelle: Eigene Darstellung

Die zweite Möglichkeit ist FOB Destination. Dabei trägt der Verkäufer Kosten und Risiken der Lieferung, bis die Ware an einem bestimmten Ort abgeladen wurde. Diese Bedingung erinnert an die "D-Klauseln" der Incoterms.

Eine Variante ist FOB Destination, Freight collect, wobei das Risiko und die Verfügungsmacht bis zum Lieferort beim Verkäufer liegen, die Transportkosten hingegen beim Käufer. Der Zusatz Allowed erlaubt den späteren Abzug der Transportkosten von der Rechnung.

Beispiel: FOB Destination gemäß AFTD – Kosten und Risiken aus Sicht des Verkäufers

Quelle: Eigene Darstellung

Wie Sie Irrtümer und Missverständnisse vermeiden

Nicht selten kommt es vor, dass in Geschäftsgesprächen, Angeboten, Bestellungen etc. einfach nur „FOB“ ohne weitere Spezifizierung genannt wird. Diese kleine Unachtsamkeit kann erhebliche Konsequenzen mit sich ziehen, da Sie und Ihr Geschäftspartner im schlimmsten Fall von unterschiedlichen Rechts- und Definitionsgrundlagen ausgehen! Klären Sie auf jeden Fall, um welche Definition von FOB und (im Fall von Incoterms) welche Fassung es sich handelt. Fixieren Sie die Klausel vollständig und schriftlich im Vertrag! Es schadet zudem nicht, die Lieferbedingungen oder zumindest Verweise darauf auch den anderen Handelsdokumenten zuzufügen.

Wenn Sie Varianten oder Abweichungen der Klauseln verwenden, sollten Sie dies ebenfalls unbedingt schriftlich festhalten. Tun Sie dies nicht, gilt im Zweifelsfall die Originalklausel.

Beispiel für schriftliche Fixierung:

„Lieferbedingung: FOB, verschifft (Hamburg) (Incoterms 2020)“

Hierbei handelt es sich um eine Lieferung nach FOB gemäß den Incoterms der Fassung 2020. Der Ort des Kosten- und Gefahrenübergangs ist der Hamburger Hafen (Verladung auf genanntes Schiff). „Verschifft“ stellt eine Variante der Klausel dar, in der der Verkäufer den Transportvertrag für die Seefracht abschließt. Ohne diesen Zusatz wäre der Käufer dafür verantwortlich.

Was tun bei amerikanischem FOB?

Die AFDT sind eigentlich längst überholt – selbst in den USA wird inzwischen von offiziellen Behörden die Verwendung der Incoterms empfohlen. Und doch werden sie bis zum heutigen Tag weiterhin genutzt. Was können Sie also tun wenn sie merken, dass Ihr Geschäftspartner die UCC-Definition von FOB verwendet?

· Treten Sie in Dialog: Oft wird es Ihrem Geschäftspartner selbst nicht klar sein, dass es verschiedene Definitionen von FOB gibt. Ein klärendes Gespräch kann helfen, Missverständnisse auszuräumen. Aber Vorsicht: Gerade bei Lieferbedingungen verlassen viele nicht gerne vertraute Gewässer. Legen Sie daher nicht einfach eine andere Klausel auf den Tisch, sondern finden Sie zuerst heraus, was genau Ihr Geschäftspartner möchte und erwartet

· Verwenden Sie Incoterms: Wenn immer die Möglichkeit besteht, sollten Sie die Incoterms anwenden. Um die richtige Klausel auszuwählen kann es hilfreich sein, die vorgeschlagene (bzw. bisher verwendete) UCC-Variante von FOB näher zu untersuchen. Häufig gibt es Ähnlichkeiten mit bestimmten Incoterms:

Klausel nach AFTD Vergleichbar mit Incoterm

FOB Shipping Point FCA (Verladeort)

FOB Shipping Point, freight prepaid CPT (Lieferort)

FOB Destination DAP (Lieferort)

Aber Vorsicht: Diese Umschlüsselung ist nur ein Hilfsmittel, die Klauseln sind nicht deckungsgleich! Besprechen Sie auf jedem Fall mit Ihrem Geschäftspartner, wie die jeweiligen Incoterms funktionieren und ob es Unterschiede zu seinen Erwartungen gibt

Im anfangs genannten Fall haben wir uns übrigens letztendlich auf FCA (Incoterms) geeinigt.

· Passen Sie die Incoterms an: Dass sich alle Geschäftskonstellationen der Welt nicht durch eine Handvoll Klauseln komplett abdecken lassen, ist auch der ICC klar. Daher haben Sie stehts die Möglichkeit, in Ihren Verträgen Änderungen an den verwendeten Incoterms durchzuführen. Wenn Sie also merken, dass Ihr Partner andere Vorstellungen über den Ablauf der Lieferung hat als die Incoterms und die offiziellen Varianten hergeben, wählen Sie den ähnlichsten aus und passen Sie ihn gemeinsam entsprechend an. Wichtig: Arbeiten Sie dabei höchst sorgfältig und holen Sie sich im Zweifelsfall rechtlichen Beistand ein. Fixieren Sie Anpassungen zudem unbedingt schriftlich.

Was tun bei uneinsichtigen Geschäftspartnern?

Die Praxis zeigt, dass manche Geschäftspartner… beratungsresistent sind. Sie wollen nicht von ihren vertrauten Lieferklauseln abweichen und fühlen sich von entsprechenden Vorschlägen verunsichert. Wenn Ihr Partner partout keine Incoterms akzeptieren möchte, haben Sie im Grunde nur zwei Möglichkeiten:

· Akzeptieren: Die UCC-Versionen von FOB sind zwar veraltet, finden aber dennoch weiterhin erfolgreich Anwendung. Ich würde es Ihnen nicht empfehlen, aber grundsätzlich steht es Ihnen natürlich frei, diese Vertragsbedingung anzunehmen. Wenn Sie diesen Schritt gehen wollen, sollten Sie in jedem Fall selbst mit den Klauseln vertraut sein und auf entsprechende Rechtskenntnisse zurückgreifen können. Klären Sie unbedingt auch mit Ihrem Logistikdienstleister, ob Fracht mit FOB (UCC) überhaupt angenommen wird

· Ablehnen: Die Incoterms sind ein weit verbreiteter und stetig aktualisierter Standard. Die AFTD sind es nicht. Fehler bei der Anwendung können mit hohen wirtschaftlichen und rechtlichen Schäden verbunden sein. Überlegen Sie sich daher gut, ob es bereit sind, das Risiko einzugeben. Manchmal ist es auch das ratsamste, ein Geschäft abzulehnen. Dass Ihr Geschäftspartner Ihnen kein Entgegenkommen zeigt, sollte bereits einiges aussagen...

Zusammenfassung

· Es gibt zwei Definitionen der Klausel "FOB": Die Incoterms und die (veralteten) American Foreign Trade Definitions (AFTD)

· FOB gemäß den Incoterms ist eine reine Schifffahrtsklausel

· FOB gemäß den AFTD kennt verschiedene Varianten für eine Reihe an Lieferkonstellationen

· Klären Sie auf jeden Fall vor Vertragsabschluss mit Ihren Geschäftspartner, welche Definition verwendet wird!

· Wenden Sie nach Möglichkeit die Incoterms an!

Haftungsausschuss

Trotz sorgfältiger Recherche können diese Texte unvollständig oder fehlerhaft sein. Für daraus entstehende Schäden an Personen oder Gegenständen übernehmen die Herausgeber keine Haftung.

Kommentare